江蘇擁有160多所高校,其中16所高校的48個學科進入國家"雙一流"建設行列。豐富的高等教育資源,有力支撐著新質生產力的加快形成和發展。

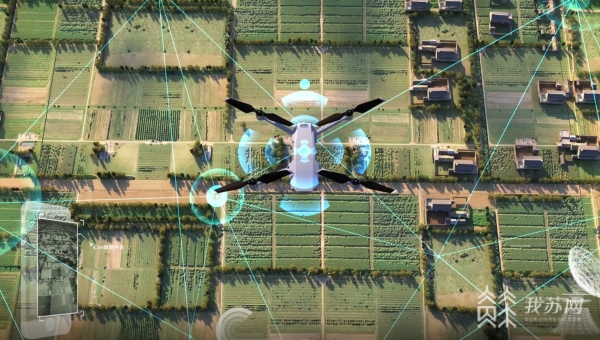

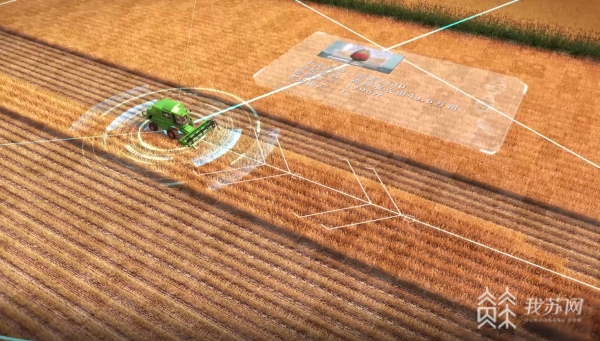

南京農業大學:人工智能應用 助力傳統農業向智慧農業轉型

人工智能是發展新質生產力的重要引擎。對傳統農業,特別是糧食生產來說,保證穩增穩產,就需要人工智能驅動傳統農業向智慧農業轉型。

“這個是我們中心去構建的一個智慧農作管理云平臺,主要有幾個模塊,一個是數字農田,還有智慧物聯、監測診斷、處方設計、作業管控、數字營銷、農技服務等等多個模塊……”南京農業大學智慧農業研究院副教授曹強介紹。

在南京農業大學國家信息農業工程技術中心,科研人員僅需一臺電腦,就可以實時監測200公里外興化現代農業產業園的空氣以及土壤溫度、濕度、肥力等信息,還能實時感知作物長勢。根據這些數據,科研人員可以為地塊開出精確"處方",實現種、肥、水、藥、收全流程數字化管理。曹強解釋,“就像醫生去給病人看病一樣,我先去化驗了血,它的指標和我的標準值差多少,我怎么樣去調控它。”

南京農業大學智慧農業研究院副院長田永超表示,人工智能的應用,促使農業勞動力、資本、土地、技術、數據等生產要素,進行創新組合和迭代升級,使現代農業具備了催生新質生產力的土壤,“用人工智能等新技術,改造提升傳統農業產業,促進產業的高端化、智能化、綠色化,是未來發展的必然趨勢。加快發展農業新質生產力,我們既要緊盯傳統農業提質增效、綠色發展,更要加快實現人工智能,這些高新技術與農業的深度交叉融合,大力推動智慧農業高質量發展,助力農業科技自立自強。”

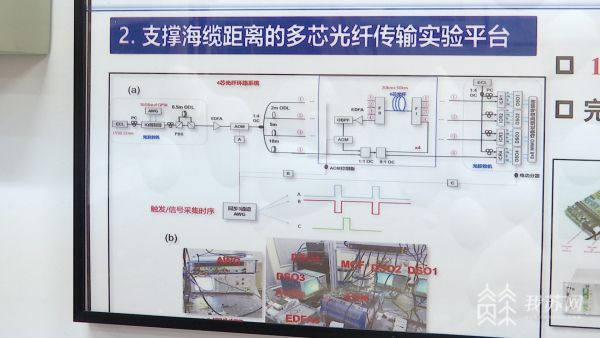

蘇州大學:產學研協同創新 實現深海通信關鍵技術突破

目前,跨洋通信與深海觀測面臨種種挑戰,傳統的通信與觀測系統無法穿越長距離或深海,信息傳輸慢且不穩定,觀測范圍受限。

蘇州大學電子信息學院院長沈綱祥介紹,蘇州大學與亨通集團共建"未來信息與人工智能研究院",開展產學研合作,面向海洋通信,成功研制出支持 500公里傳輸距離 4×10G 傳輸速率的 超長跨距 無中繼 實時傳輸系統,并在亨通華海平臺完成了技術推廣與產業應用,“這一紀錄是世界級的,也因此榮獲了2023年中國產學研合作,創新成果一等獎。我們目前正圍繞著,深海立體海洋觀測這一課題,和亨通華海開展,基于強耦合多芯光纖的,2000km長距離通感一體化系統的研發,目前項目進展良好。”

“江蘇具有電子信息、海洋信息等高精尖產業支撐。我們的研究便是面向海底,開展科學觀測與可靠通信,與國家戰略緊密關聯。”蘇州大學電子信息學院電子科學與技術系副主任孫林介紹,蘇州大學電子信息學院擁有多個省級科創研究平臺,與60多家企業建立校企合作聯盟。

蘇州大學電子信息學院院長沈綱祥表示,他們將繼續堅持因地制宜,展開創新,力爭攻克卡脖子技術,“在校企合作中有更多的新突破,產生更多標志性成果,更好地服務國家重大戰略和地方經濟社會發展。”

江蘇大學:科研提質賦能 助力綠色低碳轉型升級

綠色是新質生產力靚麗的底色。江蘇高校發揮專業優勢,助力經濟、產業、能源結構綠色低碳轉型升級。江蘇大學馬海樂教授團隊,研制出我國首臺燃氣催化式紅外發射器,打破了國外先進技術封鎖,實現了我國在該領域從零到一的突破,產品核心指標整體達到且部分優于當前歐美技術水平。

江蘇大學食品物理加工研究院院長馬海樂介紹,"只要涉及到熱加工的,目前可能大部分還是電加熱,電它是二次能源,它就會浪費掉一部分,那我們這種形式,直接使用一次能源,它通過鉑金的催化,天然氣和空氣里的氧氣發生了氧化反應,放射出紅外線。"

使用燃氣催化作為熱源,相比用天然氣發電再加熱,可節能約50%。與柴油發電再加熱相比,可節能約90%,同時排碳量明顯下降。這項技術成功應用于涂料、皮革、纖維的烘干固化,天然氣減壓閥化冰防堵,可燃廢氣處理以及食品干燥等領域。目前團隊還在不斷迭代技術,提高性能,降低成本,將該技術推廣到更多領域。

江蘇大學科技處處長魯金忠介紹,近年來,江蘇大學科技創新能力持續增強,新增國家級科研平臺2個,獲國家科技獎3項、高校科研優秀成果獎12項,主持國家重點研發計劃專項、國防重大項目6項,“一方面,圍繞基礎前沿科學、關鍵共性技術、顛覆性技術,進行前瞻性布局和聯合攻關;另一方面,面向國家重大工程和行業產業需求,重點布局和建設一批面向未來的高水平研究平臺,聚力形成更多具有自主知識產權的創新成果,為江蘇成為發展新質生產力的重要陣地,注入高校科研創新活力。”

文章來源:荔枝網 2024年3月19日

文章鏈接:https://m.jstv.com/h5/zxc/zxc.html?id=1219673401008676864&curchannel=%E7%8E%B0%E5%9C%BA